Horas atrás, el miércoles, a primeras horas de la tarde, nos enteramos del fallecimiento del empresario Luis Emilio Velutini, tengo entendido que como consecuencia de una larga enfermedad y de su avanzada edad.

Hay que reconocer que Velutini sobrevivió a duras crisis financieras y políticas en Venezuela, y pudo finalmente disfrutar sus logros en el otoño de su existencia. Definitivamente, no fue profeta en su tierra: en República Dominicana recibió más reconocimientos y muestras de aprecio.

Velutini era un referente clásico del gatopardismo venezolano, del oportunismo y de la necesaria convivencia de los banqueros y desarrolladores inmobiliarios locales con el gobierno de Chávez y, posteriormente, con el de Maduro; mientras, entre las sombras, financiaban a la oposición y a candidatos municipales, que posteriormente convertían en sus pequeños feudos. No podía ser de otra manera.

PRELUDIO

Luego de confirmar la veracidad de la noticia, me puse a recopilar las informaciones que me servirían de fundamento para desarrollar este trabajo. Para bien y para mal, estos 15 años de ostracismo social de mi parte han contribuido a la creación de una serie de mentiras.

En todo este tiempo nunca he dejado de escribir, crear e investigar. Incluso moderaba un espacio radial en Anaco que transmitía desde Ciudad de Panamá. Únicamente en una ocasión acepté una entrevista, a propósito de la captura en Cabo Verde de Alex Saab. Después de esa participación, una periodista —que hoy forma parte del equipo que respalda a María Corina Machado— se tomó el atrevimiento de llamar al entrevistador para recriminarle mi presencia e incluso amenazarlo. Esa misma periodista fue responsable de poner a circular una narrativa según la cual las investigaciones que publicaba no eran de mi autoría, inventando además todo tipo de supuestos vínculos míos con clanes y carteles del narcotráfico.

Durante este tiempo, estafadores, extorsionadores y delincuentes digitales de poca monta aprovecharon para sembrar todo tipo de mitos y falsedades: que me encontraba enfermo, muerto, preso; incluso llegaron a suplantarme, responder mensajes en mi nombre, presentarse como mis socios y atribuirme cualquier cosa que sirviera a sus propios intereses.

Quedé petrificado cuando comprobé cómo trabajos de mi autoría habían sido plagiados por el más variopinto —pero selecto— clan de neomantuanos: Wikipedia, Asdrúbal Aguiar, El Nacional (Miguel Henrique Otero), elpolitico.com, elfarodelmorro.net, Leocenis García desde sus distintas publicaciones impresas, digitales y redes sociales, y Ángel Monagas, solo por mencionar algunos ejemplos.

Sin embargo, quien durante años mantuvo la conducta más delictiva ha sido el ciudadano Víctor Manuel García, utilizando para ello la página web infocifrastv.com, actualmente inactiva. Durante años, de manera sistemática, reprodujo trabajos de mi absoluta y única autoría bajo la firma de “Redacción Infocifrastv”, atribuyéndose su creación. He podido comprobar que esta práctica la viene ejecutando desde que yo comencé como columnista permanente —de lunes a viernes— en Reporte Diario de la Economía en 1998, hasta que dejó de circular la edición impresa (que solo podía conseguirse en ese formato y por suscripción). También lo hizo con otros trabajos publicados en páginas web que hoy ya no existen.

Ese tipo de prácticas anti éticas y delictivas han sido recurrentes en la vida de este personajillo. Recuerdo cómo engañaba a los incautos en Caracas alardeando de una supuesta sociedad con el propietario Tannous Gerges, quien nunca tuvo socios y no puede desmentirlo, ya que falleció hace unos años.

Pero les tengo noticias: estoy aquí y los pondré en evidencia.

GENESIIS

Mi familia siempre residió en la urbanización El Paraíso, en Caracas. Vivíamos alquilados en la planta alta de una casa con una ubicación muy particular: al lado de una funeraria, frente al desaparecido teatro (cine) “El Pinar” y junto a un vivero.

Desde ese vivero, todas las tardes, salía el célebre carrito de perros calientes que se detenía frente a “Crema Paraíso”. Yo lo esperaba con ansias para comprarle el primer perrito de su jornada. Su valor: 0,75 centavos.

Fiel a las normas sociales que regían en la época, cursaba estudios en el Colegio San Agustín, entonces exclusivo para varones. A las hembras las enviaban al San José de Tarbes, donde en mi familia cuatro generaciones de mujeres se graduaron de bachilleres.

En 1975 nos mudamos a una “quinta” más grande, en una zona más residencial, rodeada de árboles y abundante vegetación. La casa colindaba, al frente, con la mansión de Don Guillermo Valentiner, fundador de Laboratorios Vargas, cuya hija años después contrajo nupcias con Tobías Carrero. A un lado estaban los linderos de los amplios jardines de la mansión “La Clemencia”, propiedad de Don José Herrera Uslar y su esposa, Doña Clementina Velutini.

Don Guillermo Valentiner era un personajazo, con sus excentricidades, pero me conocía desde que yo tenía nueve años. Siempre me trató con aprecio y respeto, y forjamos una gran amistad. Incluso me apoyó financieramente cuando fui candidato a diputado. Más adelante le dedicaré el tiempo que se merece. Nuestros seguidores habituales saben que algunos temas los hemos reservado para un trabajo que comenzó como pódcast y que hoy se ha convertido en documental.

Como es costumbre en nuestro equipo, siempre rompemos esquemas e innovamos. De su hermosa mansión “Bucare” no encontré fotografías en internet, por lo que recurrí a imágenes y vídeos satelitales. Años después, y afortunadamente, Valentiner compró “La Clemencia”, donde actualmente funciona un spa y una clínica de rehabilitación deportiva, gracias a lo cual esa joya arquitectónica ha logrado perdurar en el tiempo.

Nuestra situación económica fue casi permanentemente como rezaba un dicho típico venezolano: “buscando un medio” (moneda de 0,25 centavos) “para completar un bolívar” (moneda de 100 centavos). Esto fue así hasta que, más o menos a partir de los 26 años, se incrementó mi productividad económica y tantas limitaciones y privaciones comenzaron a cambiar.

Tan pronto llegamos a la nueva casa, mi padre se percató del estado de los árboles frutales en los amplios jardines de la mansión de Don “Pepito” —como le decían sus amigos cercanos—. Requerían cuidados por parte de alguien que conociera del tema. Mis abuelos paternos provenían de Ocumare del Tuy y, originalmente, eran campesinos, algo que siempre llevamos con orgullo. Mi padre concebía su jardín como un pequeño conuco, con hierbas medicinales para infusiones y sopas, tomates, pimentones, limones, mangos, aguacates… incluso un gallinero especialmente construido. Comíamos huevos de corral, el gallo cantaba al amanecer y, además, cuidaba el jardín de extraños.

Un par de semanas después, al concluir el año escolar, una mañana Víctor, el mayordomo de Don “Pepito”, aceptó la oferta de servicio de mi padre. Pocos días después comenzamos el trabajo, que se extendía hasta mi cumpleaños, el 14 de septiembre, justo antes de reanudar el nuevo año escolar el día 15.

Fue así como conocí un espectacular árbol de limones de la variedad Meyer (Citrus meyerii), de sabor más dulce y menos ácido que otros, y cuya piel es comestible. También descubrí el semeruco, la fruta criolla con mayor concentración de vitamina C, y por primera vez vi dos árboles de tamarindo tan grandes que impresionaban. En abril recolectábamos la cosecha y en mi casa preparaban jalea con papelón, un postre típico de la Semana Santa. Cuidábamos también unos híbridos cítricos que daban, en un mismo árbol, mandarinas y naranjas —mis compañeros del colegio no me creían que existieran—, además de frondosos árboles de toronjas (en esta parte del mundo conocidas como pomelos). A mi padre le encantaban; yo comí tantas que, de adulto, terminé aborreciéndolas.

Por primera vez vi de cerca una guacharaca y, a partir de septiembre, llegaban pequeñas golondrinas que anidaban y partían cuando sus crías ya podían volar.

Mientras mis compañeros pasaban sus vacaciones en Disney World (mi hermana mayor me llevó en un tour para conocerlo dos años antes), en el Club Puerto Azul, en el Hogar Canario o en selectos planes vacacionales en El Cafetal, yo me convertía en un maestro en el uso del machete y el garabato —como lo definía Aníbal Nazoa: “palo de madera dura que forma gancho en un extremo”, el instrumento ideal para tumbar frutas y ayudar en labores de desmonte—. A mí me servía para cortar el gamelote que amenazaba siempre a los árboles frutales y para combatir el guatepajarito (muérdago), una planta parásita que los destruye.

Especial atención merecían el azahar de la India, de inconfundible olor cítrico —mi madre colocaba ramitos decorados con lazos en el baño de visitas—, los girasoles que florecían en enero y los lirios de pascua, blancos, que lo hacían en época de lluvia, cerca de mayo. El resto del año parecían esconderse. Don José Herrera disfrutaba verlos florear en su estado natural.

Mi día más esperado era la tarde de los viernes. Antes de las cinco de la tarde aparecía el propio Don “Pepito” Herrera Uslar —avisado por Víctor, el mayordomo— luciendo una impoluta guayabera blanca de lino y un sombrero panameño. Yo subía corriendo por las terrazas del jardín, dispuestas por la pendiente del terreno, hasta el nivel principal donde me esperaba para observar cómo había evolucionado nuestro trabajo a lo largo de la semana.

Me saludaba con un afectuoso abrazo. Conversábamos un rato sobre mi vida cotidiana. Nadie nos interrumpía.

Me escuchaba con atención. Mi padre nunca subía; a él le pagaban como al resto de la servidumbre. Era un ingreso adicional, pues tenía un trabajo permanente en el hipódromo La Rinconada, hasta antes de las nueve de la mañana, cuando ya habían finalizado los traqueos (las carreras de preparación de los caballos de purasangre para las competencias oficiales).

Con la solemnidad del caso, Don “Pepito” sacaba de uno de sus bolsillos un pequeño fajo de billetes con un sujetador de plata. Los llevaba clasificados por denominaciones. Me entregaba 100 bolívares semanales (el sueldo promedio de una persona adulta en Venezuela era de 450 bolívares). Mientras tanto, Víctor esperaba a una distancia prudente, donde no podía escuchar la conversación.

Eso era lo más importante. No por el dinero que recibía —producto de mi dedicación y esfuerzo, un hábito que conservé para el resto de mi vida—, sino por esos veinte minutos de atención plena, exclusiva y privada de semejante personaje.

Con mi primer sueldo semanal, mi madre me compró unos botines marrones de cuero, con tacón estilo cubano. Era la moda del momento. Costaron 50 bolívares y, de otra manera, nunca los habría podido tener. Los usaba Al Pacino.

Mención aparte y especial merece Víctor, quien siempre veló por mí como si fuera mi tío, hasta que ingresé a la universidad. Así pasaban todas mis vacaciones, casi hasta los 14 años. En ese tiempo nunca me faltó dinero para un par de zapatos, cortarme el cabello, tener un balón de fútbol o una patineta, ir al cine un domingo o tomarme un helado.

Esos años de aprendiz de jardinero me permitieron conocer de cerca cuadros de valor histórico y económico único. Autores venezolanos como Tovar y Tovar, Cabré, Michelena y Lovera decoraban las paredes de su mansión. El inventario de su bodega de vinos lo llevaba personalmente; para eso no confiaba en Víctor. Desde Reims, en Francia, llegaban unas botellas especiales de Champagne Veuve Clicquot, con su nombre grabado, de 3 y 5 litros. Nunca más las he visto en ninguna otra parte.

Varias veces al año podía pasar un fin de semana, junto a mis amigos, en la hacienda “Las Monjas”, ubicada en los Valles del Tuy, que perteneció a la familia Bolívar. La piscina se llenaba con agua de su propio pozo. La casa era regentada por un primo de Víctor, igualmente atento. En el cuarto externo que usábamos para cambiarnos aún estaban en las paredes las alcayatas donde colocaban los candados a las cadenas de los esclavos para pasar la noche y evitar que se fugaran. La fortuna de la familia del Libertador se había construido principalmente gracias a poseer el mayor número de esclavos del país.

Aún existían los nichos que demarcaban el sitio donde estaban enterradas algunas monjas. La revolución chavista se encargó de borrarlo todo: lo arrasaron y destruyeron con tractores. Actualmente solo quedan unas cuantas ruinas.

Me hice merecedor de su confianza y afecto. Conocí personalmente la historia familiar, particularmente la de sus hijos adoptivos. Julio Herrera Velutini (el original) era un tipo simpático. Nos permitió celebrar un campamento de la Banda de Guerra del Colegio San Agustín en los terrenos de la hacienda, que le habían alquilado a los Vollmer para el cultivo de caña de azúcar destinada a la producción del Ron Santa Teresa. Incluso se ofreció a gestionarme el cupo y cubrir los gastos si quería estudiar, una vez finalizado el bachillerato, en la Universidad Católica Andrés Bello.

Pero a Julio le afectó mucho el consumo de alcohol y el daño moral del escándalo en torno a su primera esposa, Gilda Kolster, cuando la PTJ descubrió que había contratado sicarios para asesinar a su segundo esposo, Casto Martínez.

Viví el auge y la caída de la familia: la incapacidad de Julio y José para administrar el Banco Caracas, el despilfarro de buena parte del patrimonio familiar por mala administración, las manías de Christina “Miss Clairol” con su jauría de gatos de raza y su casa anexa, así como otras intimidades.

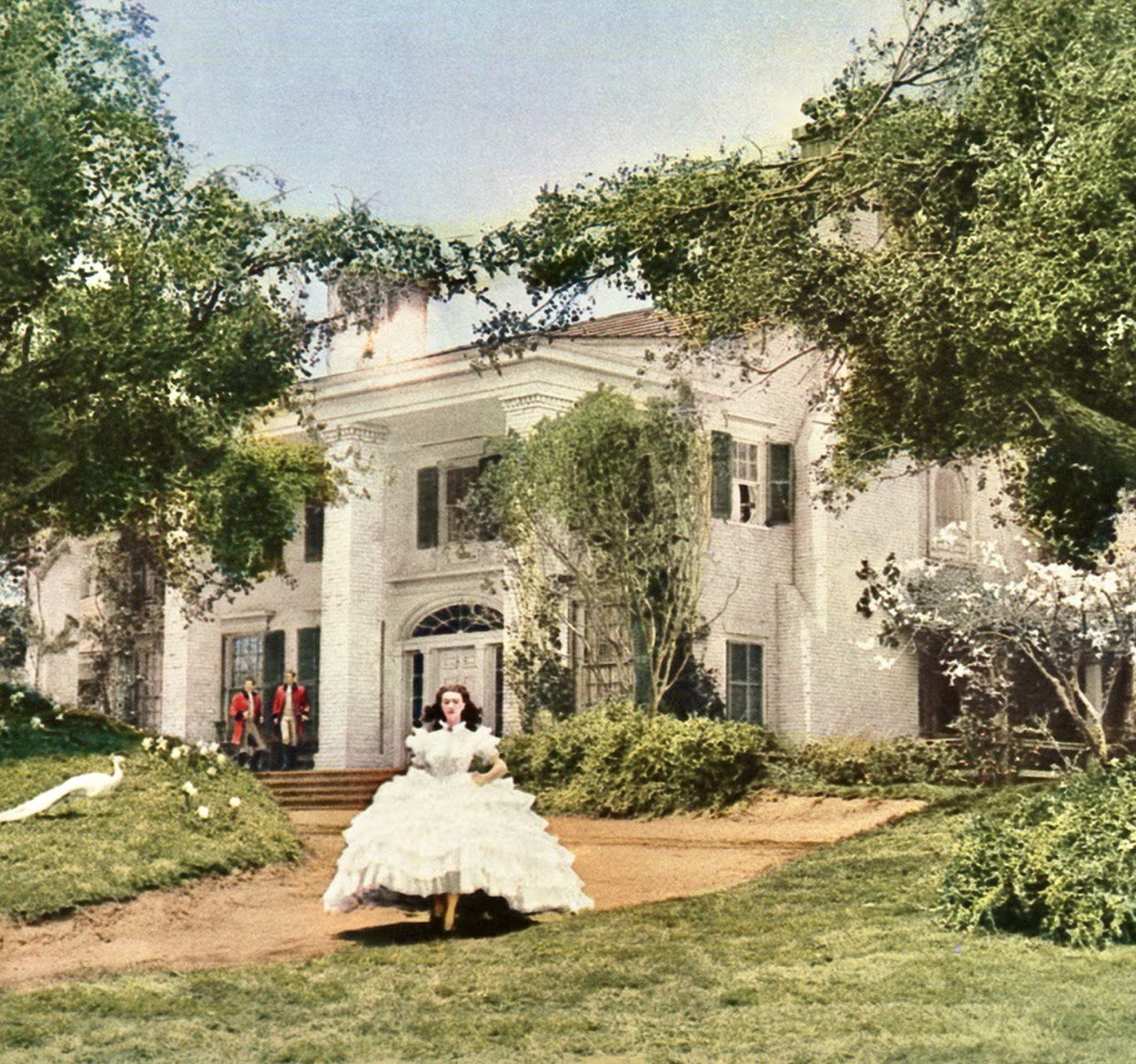

Don “Pepito” sabía la suerte que correrían sus recuerdos personales, documentos, fotografías, memorias, corbatas de seda, maletas para sombreros y baúles al morir. Me pidió que no hiciera público nada de lo que me había confiado hasta después de su muerte, y dependiendo del trato que le dieran a su esposa Clementina. La amó tanto que mandó a construir una casa a imagen y semejanza de la mansión de la película Lo que el viento se llevó —donde se narra la historia de amor entre Scarlett O’Hara (Vivien Leigh) y Rhett Butler (Clark Gable)— y la bautizó con su nombre: “La Clemencia”.

Y yo cumplí. Recuerdo el día de su muerte: lo velaron en la propia casa. Ya era adulto y asistí, junto a mis padres, formalmente vestidos, para brindar nuestras palabras de respeto y el pésame.

Al poco tiempo de la muerte de Don “Pepito”, lograron inmediatamente una interdicción judicial para declararlo incapaz mentalmente, arrebatarle así la capacidad de administrar su fortuna y hasta limitar, a su mínima expresión, la emisión de cheques. Cría cuervos y te sacarán los ojos.

Siempre supe que Julio Marín Herrera era un verdadero hijo de puta. Varias veces me insultó en los jardines cuando me veía trabajando. Su talante se traslucía.

Cristinita, quien ya era casi una señorita, no encontró mejor diversión que humillarme un día en que me vio cubierto de tierra de pies a cabeza, mientras preparaba un compost de abono orgánico. Tomé la pistola de presión de la manguera y la bañé de pies a cabeza. Fue a acusarme con su abuelo… y este solo sonrió.

Cuando llegó el día de leer privadamente el testamento, el actual CEO de la Casa Herrera ordenó no notificarme sobre mi inclusión por parte de Don “Pepito”. Víctor conocía el contenido y me recomendó tomar acciones judiciales, pero no las ejercí.

Ahora entienden por qué soy el primero que escribió y publicó sobre este tema. A partir de allí, todo han sido derivaciones, plagios y copias. Pero mis recuerdos y mi narrativa son únicos.

Lo que realmente ha cambiado es que he ahondado en detalles y obtenido datos de los que antes carecía.

En la siguiente entrega conocerán la verdad sobre los muy lejanos vínculos familiares entre (alias) “Julio Martín Herrera Velutini” y el difunto Luis Emilio Velutini Urbina, así como los negocios en Venezuela de Julio Herrera Velutini con el también banquero Pedro Torres Ciliberto, que terminaron convirtiendo a ambos en prófugos: REPORTE DE LA ECONOMÍA.